«Ich bin als Ingenieur geboren worden»

Daniel Razansky ist Professor für Biomedizinische Bildgebung am Institut für Biomedizinische Technik (IBT) der ETH und der Universität Zürich. Im Interview erklärt er, wie seine Forschung dazu beiträgt, Krankheiten in einem frühen Stadium zu erkennen, und warum es für ihn sehr naheliegend war, Ingenieurwissenschaften mit Medizin zu verbinden.

Prof. Razanksky, was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?

Ich habe meine wissenschaftlichen Laufbahn der Entwicklung neuer Methoden der funktionellen und molekularen Bildgebung gewidmet, ein Forschungsgebiet an der Schnittstelle von Technik, Physik, Biologie, Chemie und Medizin. Eine allgemeinere Beschreibung wäre «biomedizinische Bildgebung», was auch der Titel meiner Professur ist. Wir konzentrieren uns auf Methoden, welche spezifische Informationen aus lebendem Gewebe erfassen können, die mit herkömmlichen Bio-Bildgebungsmodalitäten nicht zu erkennen sind. Es besteht ein grosser Bedarf, Krankheiten in einem frühen Stadium zu erkennen, um sie leichter zu heilen. Zu diesem Zweck entwickeln wir verschiedene neue Techniken, darunter biomedizinische Optik, Magnetresonanztomographie und Ultraschall. Neben der Früherkennung arbeiten wir auch an der Entwicklung intelligenter «theranostischer» Ansätze, die Therapieansätze mit Diagnostik kombinieren. Dies passt gut zur Idee der «Präzisionsmedizin», die versucht, exakte Diagnosen zu stellen und Behandlungsansätze auf einzelne Patienten und nicht auf die Durchschnittsbevölkerung zuzuschneiden.

Was hat Sie zu diesem Forschungsgebiet geführt? Was fasziniert Sie daran?

Ich glaube, ich wurde als Ingenieur geboren, also haben mich im Grunde meine Gene auf dieses Gebiet gebracht! (lacht). Ich erinnere mich, dass ich schon als Kind von Technik fasziniert war und ständig elektronische Geräte auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt habe. Im Bereich der biomedizinischen Technik geht es darum, technische Ansätze auf die Biomedizin anzuwenden. Meine Wahl war sehr naheliegend, weil meine Eltern auf Psychiatrie spezialisierte Ärzte sind. Viele der diagnostischen und therapeutischen Ansätze, auf die ich bei ihnen stiess, erschienen mir oft ziemlich willkürlich, weshalb ich mich bemüht habe, präzisere Wege zur Erkennung und Heilung von Krankheiten zu finden.

Also studierte ich Elektrotechnik am Technion (Israel Institute of Technology), gefolgt von einer Promotion in biomedizinischer Technik. Danach absolvierte ich eine Postdoc-Ausbildung an der Harvard Medical School und wechselte 2007 als junges Fakultätsmitglied an die Technische Universität und das Helmholtz-Zentrum in München, bevor ich 2018 an die ETH und die Universität Zürich kam.

Welche Auswirkungen hat Ihre Forschung auf die Gesellschaft?

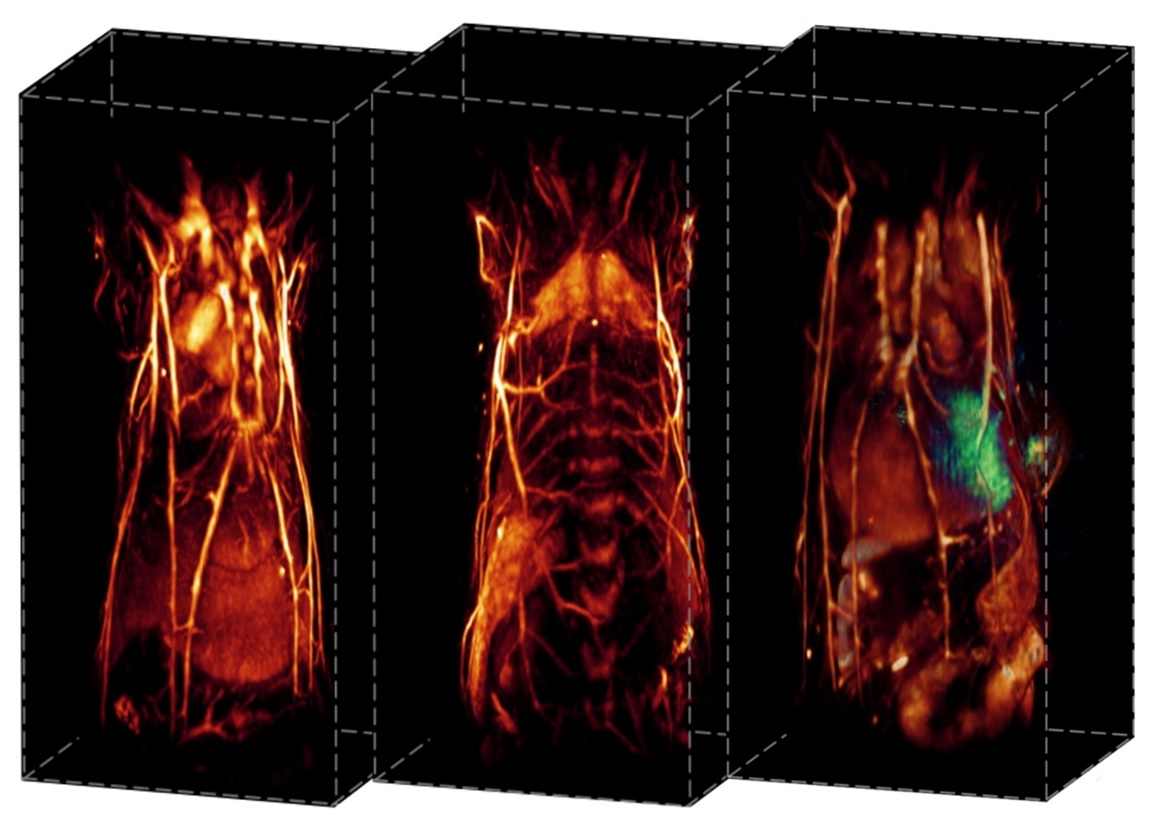

In der biomedizinischen Technik ist unser Ziel dann erreicht, wenn unsere Forschungsergebnisse in die klinische Praxis umgesetzt werden. Wir starten zur Zeit ein neues, vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstütztes Projekt zur Installation des ersten klinischen multispektralen optoakustischen Tomographiesystems in der Schweiz, das wir in den letzten Jahren am Universitätsspital Zürich entwickelt haben. Bei der optoakustischen Bildgebung werden sehr kurze Laserimpulse in das Gewebe gesendet, wo sie absorbiert und in Ultraschallwellen umgewandelt werden. Die detektierten Wellen werden in Bilder umgewandelt, die ähnlich wie Ultraschallbilder, aber mit besserem Kontrast, funktionelle und molekulare Informationen aus lebendem Gewebe zuverlässig darstellen. Diese Methoden können in einer Vielzahl medizinischer Bereiche, wie zum Beispiel der kardiovaskulären Medizin, den Neurowissenschaften, der Krebsdiagnostik oder der Stoffwechselforschung, zur Anwendung kommen.

Und was sind derzeit die grössten Herausforderungen?

Ein wichtiger Aspekt jetzt und für die Zukunft ist die Vermarktung: Neue, von Akademikern entwickelte Methoden müssen anderen zugänglich gemacht werden. Ich gehöre zum Gründungsteam von «iThera Medical», einem Spin-off-Unternehmen in München, das viele der optoakustischen Erfindungen aus meinem Labor erfolgreich kommerzialisiert und in biologischen Forschungslabors und klinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt installiert hat.

Eine weitere grosse Herausforderung besteht darin, unsere neuen Bildgebungstechnologien erschwinglich und zugänglich zu machen. Es wird ein grosser Fortschritt sein, zukünftig in grossem Umfang kleine, leicht zu transportierende Diagnosegeräte oder auf Smartphones basierende Geräte entwickeln zu können. Dies ist insbesondere für entlegene Gebiete wichtig, in denen eine gute medizinische Versorgung nicht ohne weiteres verfügbar ist.

Sie setzen Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) ein, um die biomedizinische Bildgebung zu verbessern. Wie funktioniert das genau?

Ich bin fasziniert von den Ansätzen der künstlichen Intelligenz, und ich glaube, dass die biomedizinische Bildgebung grossen Nutzen aus diesen Methoden ziehen kann. Wir haben beispielsweise im vergangenen Jahr eine Pionierarbeit über die Entfernung von Bildartefakten und die Qualitätssteigerung der optoakustischen Tomographie mit Hilfe von «Deep Learning» (DL) veröffentlicht. DL-Algorithmen sind für diesen Zweck ideal, weil man sie so trainieren kann, dass sie Bilder guter Qualität, die von optimal konzipierten hochentwickelten Instrumenten stammen, erkennen. Man kann dann den trainierten Algorithmus anwenden, um die Qualität von Bildern zu verbessern, die von schlechteren oder einfacheren Systemen aufgenommen wurden.

KI ist jedoch keine Hexerei und kann nicht alle Probleme der Menschheit lösen. Sie muss intelligent eingesetzt werden. Einige Leute glauben, dass sie die menschliche Intelligenz und Kreativität ersetzen kann. Ich bezweifle, dass das jemals der Fall sein wird, zumindest hoffe ich das! Ausserdem ist maschinelles Lernen ein sehr energieaufwändiger Prozess mit einem extrem hohen CO2-Fussabdruck und sollte daher mit Vorsicht eingesetzt werden. Nichtsdestotrotz könnte die künstliche Intelligenz bei vielen automatisierten oder Routineaufgaben, bei denen die menschliche Intelligenz, «verschwendet» würde, viel effizienter sein und unser Leben verbessern.

««Ich bin fasziniert von den Ansätzen der künstlichen Intelligenz, und ich glaube, dass die biomedizinische Bildgebung grossen Nutzen aus diesen Methoden ziehen kann. (…) KI ist jedoch keine Hexerei und kann nicht alle Probleme der Menschheit lösen.»»Prof. Daniel Razansky

Arbeiten Sie mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb und ausserhalb des Departements zusammen?

Ja, ziemlich viel sogar! Am D-ITET arbeiten wir bereits aktiv mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gruppen zusammen, mit denen wir Studierende teilen und gemeinsame Projekte durchführen, z.B. mit Luca Benini bei der Entwicklung kompakter Datenerfassungsgeräte für die optoakustische Bildgebung, oder Orçun Göksel bei der Ultraschallbildverarbeitung. Im Rahmen des Flaggschiffprojekts «Skintegrity» der Universitätsmedizin Zürich haben wir eine sehr erfolgreich Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hautbildgebung mit Sabine Werner vom D-BIOL und Michael Detmar vom D-CHAB. Darüber hinaus arbeiten wir mit dem Swiss Data Science Center, einer Initiative der ETH Zürich und der EPFL, zusammen, um neue Ansätze zur Bilddatenverarbeitung und zu Techniken des maschinellen Lernens zu entwickeln. Weitere gemeinsame Projekte haben wir mit Forschenden der Universität Zürich und des Universitätsspitals Zürich.

Wie gefällt Ihnen die ETH Zürich als Forschungseinrichtung?

Ich fühle mich jetzt am D-ITET zu Hause, nachdem ich in den letzten zehn Jahren in eher Biologie-orientierten Umgebungen tätig war. Ursprünglich wurde ich in Ingenieurwissenschaften ausgebildet, was sich auf alle Aspekte der Forschung in meiner Gruppe auswirkt. Gleichzeitig ist es ein grosses Privileg und ein Vorteil, aufgrund meiner Doppelprofessur mit der Universität Zürich Teil der Medizinischen Fakultät und des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie zu sein.

Das D-ITET gehört wirklich zu den besten Ingenieurdepartementen der Welt, man spürt den Spirit und die grossen Ambitionen. Die ETH insgesamt ist eine ausgezeichnete Institution, die Kreativität, Innovation, klinische Umsetzung und Kommerzialisierung hochschätzt - alles Schlüsselaspekte der akademischen Forschung, die ich selbst immer als vorrangig erachtet habe.

Wie international ist Ihre Gruppe? Sind Sie auf der Suche nach Doktoranden?

Ich würde sagen, unsere Diversität ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir haben jetzt 17 verschiedene Nationalitäten in meiner Gruppe, hauptsächlich aus Europa, aber auch aus China, der Türkei, Chile, Indien, Israel, Singapur und Pakistan - also eine sehr vielfältige Mischung. Wir betreiben auch ein globales Kooperationsnetzwerk mit zahlreichen gemeinsamen Projekten in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und Fernost. Allerdings muss ich bei neuen Doktoranden sehr selektiv vorgehen, da meine Gruppe im Moment voll besetzt ist. Aber es gibt immer neue Möglichkeiten, Projekte und Grants, deshalb möchte ich die Dinge so dynamisch wie möglich halten.

Welche Vorlesungen halten Sie zurzeit? Wird die Coronakrise eine nachhaltige Wirkung auf Forschung und Lehre haben?

Ab dem nächsten Frühjahrssemester werde ich eine Vorlesung in molekularer Bildgebung halten, meinem Hauptforschungsgebiet. Als Teil des IBT nimmt meine Gruppe darüber hinaus aktiv an der jährlichen EXCITE Summer school für biomedizinische Bildgebung teil.

Die Lehre ist ein wichtiger Teil des akademischen Lebens, leider ist sie durch das Coronavirus etwas komplizierter geworden. Es mag den Eindruck erwecken, dass es einige logistische Vorteile bringt, Veranstaltungen online abzuhalten, aber ich persönlich denke, dass wir versuchen sollten, den physischen Unterricht so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, vor allem weil die persönliche Interaktion und der Unterricht so viel effizienter sind. Das Gleiche gilt für wissenschaftliche Konferenzen - auch wenn das Online-Format mehr Flexibilität bietet und die Reisetätigkeit beschränkt. Wenn wir den Austausch und die Vernetzung durch persönliche Kontakte, die besonders in frühen Karrierephasen wichtig sind, verlieren, ist das ein grosser Nachteil. Eine gute Balance zwischen virtuell und physisch ist hier entscheidend.