Interdisziplinäre Forschung an Netzhautimplantaten für Blinde: «Wir wollen eine unerreichte raumzeitliche Auflösung entwickeln»

Shadi Nashashibi forscht als Doktorand am Institut für Elektromagnetische Felder (IEF) im Rahmen des interdisziplinären Projekts e-Retina mit der Universität Tübingen an einem Netzhautimplantat. Im Interview erklärt er die Vision von innovativen Implantaten, die dereinst Menschen mit Netzhauterkrankungen das Sehen mit hoher raumzeitlicher Auflösung ermöglichen sollen.

Herr Nashahibi, können Sie Ihr aktuelles Projekt skizzieren?

Gerne, aber zunächst schildere ich das Problem. Weltweit sind ungefähr zwei Millionen Menschen von Netzhauterkrankungen betroffen, die dazu führen können, dass man erblindet. Diese Erkrankungen (Retinitis pigmentosa oder altersbedingte Makuladegeneration, Anm. d. Red.) führen zur Degeneration der Fotorezeptoren, was erblich oder altersbedingt auftreten kann. Wenn die Fotorezeptoren nicht mehr funktionieren, dann erblindet der/die Patient:in. Ein elektronisches Implantat im Auge ist bisher die einzige Lösung, die das Sehen wieder ermöglicht. Bei unserem Projekt arbeiten wir jetzt zusammen mit Partnern in Deutschland daran, diese Implantate weiterzuentwickeln. Das heisst, es gibt schon solche Implantate, sie sind aber noch sehr eingeschränkt in ihrer Funktionalität. Dort möchten wir ansetzen und diese Technologie weiterentwickeln.

Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?

Das ist eine lustige Geschichte, weil ich mich ursprünglich auf eine andere Stelle bei Prof. Leuthold beworben habe. Als ich vor seinem Büro auf ein Meeting wartete, löste sich am Anschlag mit Projektvorschlägen ein Blatt, wo «Interdisziplinäres Projekt» draufstand, nicht viel mehr. Ich habe ihn darauf angesprochen und er meinte: «Ja, das könnte etwas für dich sein.» Es handelte sich um eine Zusammenarbeit mit der «Hector Fellow Academy», wobei Prof. Zrenner, der ein renommierter Augenarzt ist, und Prof. Leuthold kollaborierten. Diese Akademie ermöglicht es, interdisziplinäre Projekte von zwei verschiedenen Instituten zusammenzubringen. Die beiden wollten das Wissen der Universität Tübingen über die Netzhautimplantate mit unserem Wissen in der Photonik verbinden.

Wie entwickelte sich das dann weiter?

Bei der «Hector Fellow Academy» konnten wir ein Proof of Principle-Dreijahresprojekt machen. Danach erhielten wir einen SNF-Grant (Fördergeld durch den Schweizerischen Nationalfonds, Red.) und Geld von der DFG (Förderprogramme der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Red.) auf Seiten unserer Partner in Deutschland, um das sogenannte e-Retina-Projekt weiterzuführen und der nächsten Generation von Netzhautimplantaten näherzukommen.

Wie lautet das Ziel dieses e-Retina-Projekts?

Während es in der ersten Projektphase darum ging, die einzelnen Bauteile zu entwickeln und zu schauen, ob das überhaupt funktioniert, geht es nun um das System als Ganzes. Wir möchten vorerst nicht ein Implantat, sondern die einzelnen Bauteile so zusammenschalten können, dass wir die ganze Signalverarbeitung anschauen können: Von der Bildgebung bis zur Stimulation auf der Retina, das Ganze an einem Demonstrator-Setup.

«Wir arbeiten auf photonischer Seite mit neuartigen Fotodetektoren. Zudem haben unsere Partner in Tübingen einen innovativen Ansatz mit sechs Elektroden pro Pixel eingeführt.»Shadi Nashashibi

Inwiefern unterscheidet sich das Implantat von solchen, die bereits auf den Markt gebracht wurden?

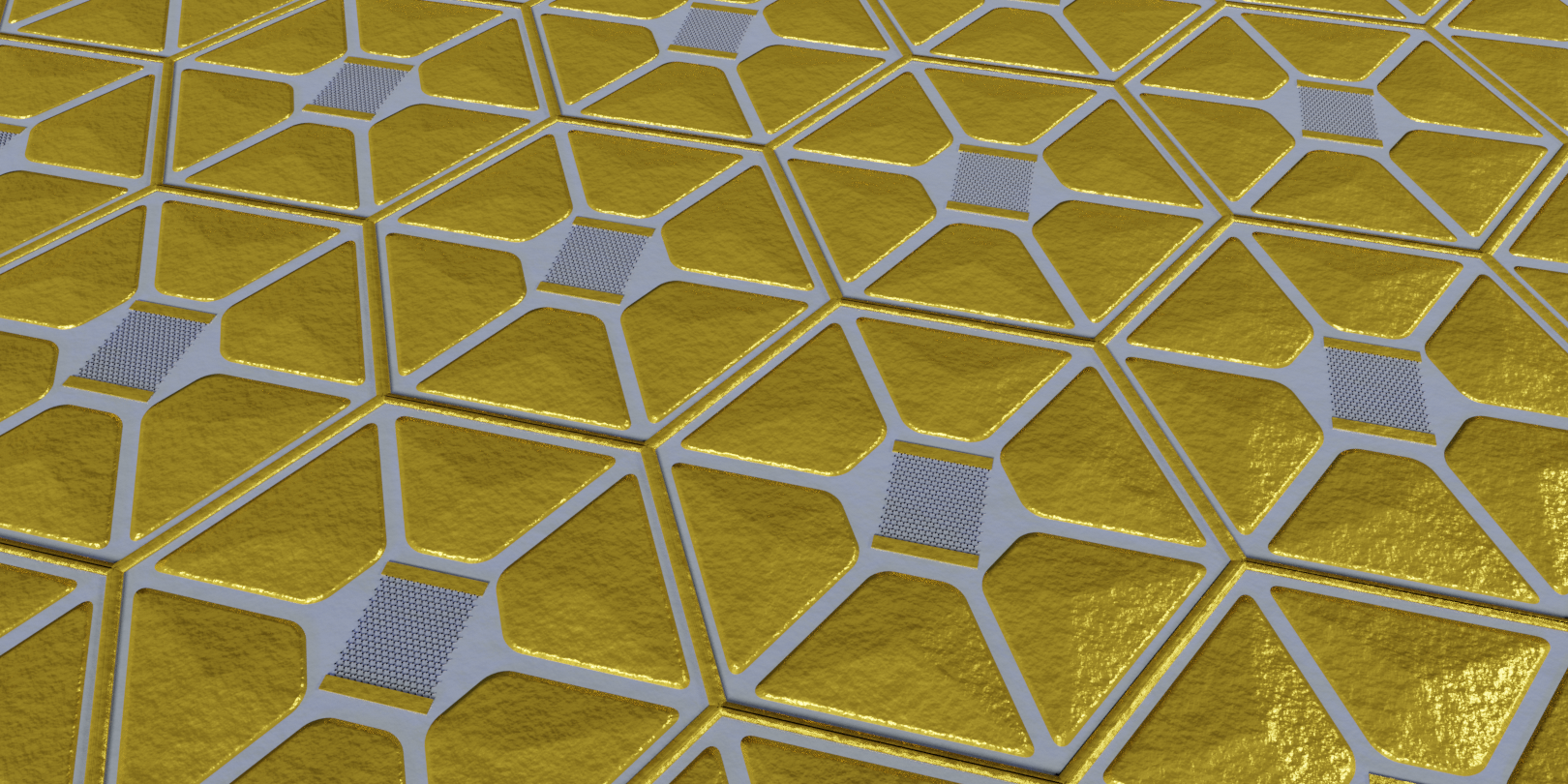

Bisher sind die Implantate eingeschränkt in der räumlichen und zeitlichen Auflösung. In klinischen Studien hat sich gezeigt, dass Patienten ungefähr 4% des normalen Sehens zurück erlangen konnten, was besser ist, als ganz blind zu sein, aber relativ wenig, um sich im Alltag zu orientieren. Dazu kommt, dass die Stimulationsfrequenz, also die Anzahl Bilder pro Sekunde, mit der man überhaupt sehen kann, bei etwa 5 bis 7 Hertz liegt. Das bedeutet, dass man schnell vorbeiziehende Objekte allenfalls nicht sieht. An diesen Problemen möchten wir anknüpfen. Wir wollen ein Implantat mit unerreichter raumzeitlicher Auflösung entwickeln. Das versuchen wir einerseits mit Innovationen der ETH Zürich: Wir arbeiten auf photonischer Seite mit neuartigen Fotodetektoren. Da wir mit diesem Implantat die Fotorezeptoren in der Netzhaut ersetzen möchten, sollten die Fotodetektoren idealerweise so viel wie möglich von der Funktionalität der Fotorezeptoren übernehmen. Das sind sogenannte «Multifunctional Photo Detectors», oder biomimetische Detektoren, mit denen wir versuchen, die Biologie nachzuahmen. Alles muss viel kleiner sein, damit wir eine höhere Auflösung erzielen. Da alles viel kleiner wird, gibt es weniger Platz für alles. Je mehr Funktionalität man in ein Bauteil stecken kann, desto einfacher wird das Ganze. Der Fotodetektor misst die Lichtintensität, diese wird an Elektroden weitergeleitet, die dann die Netzhaut stimulieren. Bei bisherigen Implantaten wird eine Elektrode pro Pixel – ein Pixel ist ein Bildelement – verwendet. Unsere Partner in Tübingen haben einen innovativen Ansatz mit sechs Elektroden pro Pixel eingeführt. Hierbei geht es darum, wie die Elektroden angeordnet und die Impulse geschickt werden müssen, damit man eine möglichst hohe räumliche und zeitliche Auflösung erhält. Da wir mit sechs Elektroden pro Pixel arbeiten, haben wir mehr Flexibilität in der Stimulation.

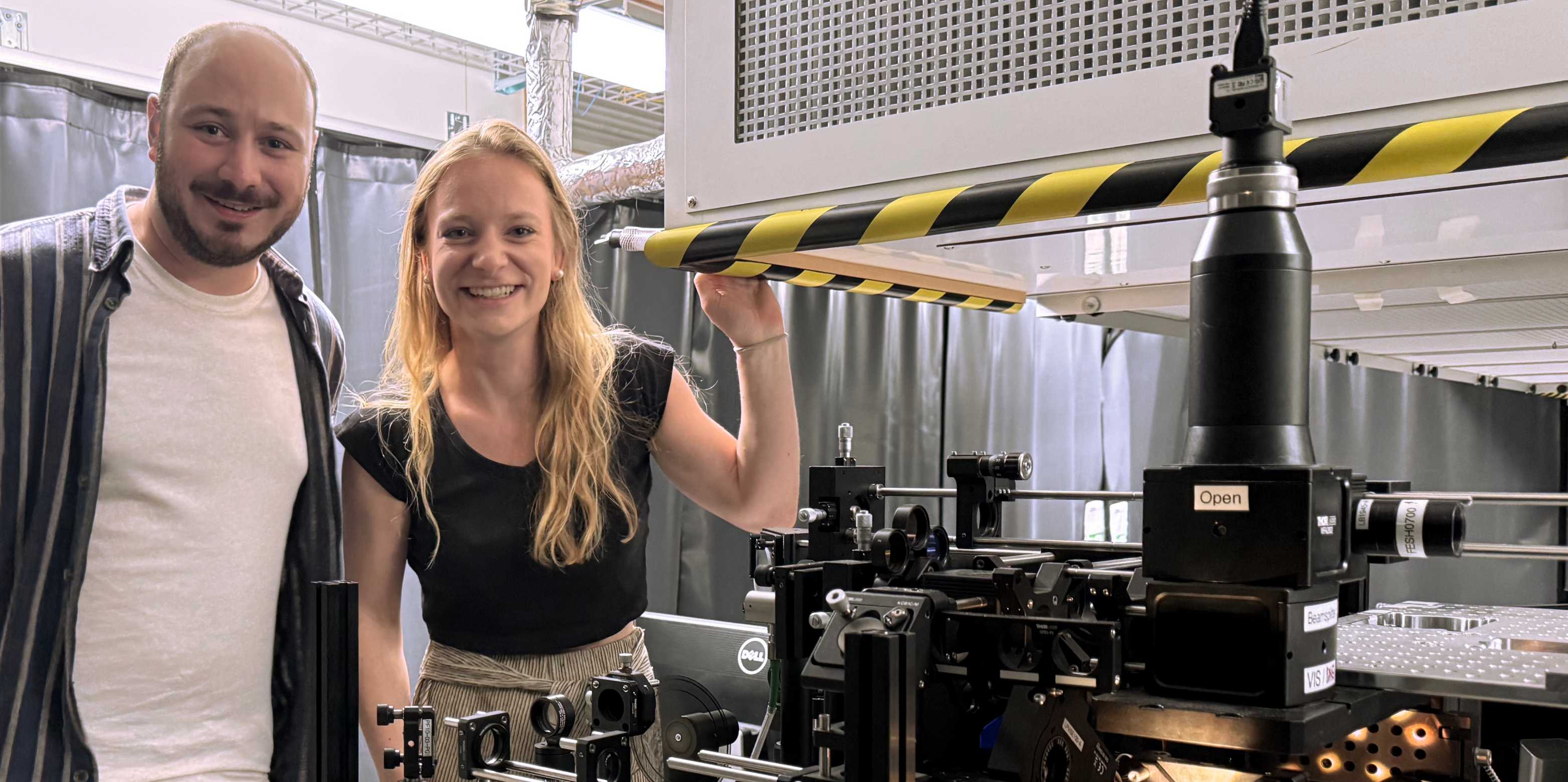

Wie sind die Aufgaben verteilt zwischen Ihnen und Marina Homs, die als Doktorandin ebenfalls beim SNF-Projekt federführend ist?

Marina Homs ist zum Projekt dazu gekommen, als wir den SNF-Projektantrag geschrieben haben. Ich habe mich aufgrund der Vorarbeiten sehr auf die Fotodetektoren fokussiert. Es ging darum, diese zu entwickeln, die Physik zu verstehen, die Fabrikation zu entwickeln und den Messaufbau zu machen. Für das Implantat brauchen wir aber nicht nur einen Detektor, sondern auch eine Matrix an Detektoren. Wenn ich unsere Aufgaben benennen müsste, würde ich sagen, dass ich mich mehr auf den Fotodetektoren fokussiere, während sich Marina mehr auf die Aufskalierung konzentriert. Sie fragt sich beispielsweise, wie wir die Matrizen auslesen müssen und wie gut die Bildaufnahme mit diesen neuartigen Kameras funktioniert und so weiter. Obwohl jeder seinen Aufgabenbereich hat, sind wir immer in engem Austausch.

Gibt es Zwischenerfolge oder wurde schon etwas konkret in Anwendung gebracht?

Wir sind noch relativ weit von der Anwendung als kommerzielles Netzhautimplantat entfernt, die Fragestellungen sind immer noch ziemlich grundlegend. Unsere Partner haben schon viele Projekte gesehen und Implantate mitentwickelt, bei denen man irgendwann merkte, dass noch etwas vergessen ging oder zu eng definiert war. Deshalb besteht unser Ziel vorerst darin, etwas Flexibles zu entwickeln. Die Zwischenziele, die wir bisher erreicht haben, sind die zwei einzelnen Bauteile. Wir haben zum einen Fotodetektoren entwickelt, die den für den Alltag wichtigen Dynamikumfang abdecken können, also von der hellsten bis zur dunkelsten Helligkeitsstufe. Zudem zeigen diese Detektoren ein biomimetisches Verhalten. Das heisst, wir können den Sensor auch adaptieren und dessen Sensitivität an die Helligkeit anpassen, ähnlich wie unser Auge das macht. Dazu kommt eine logarithmische Kompression. Man weiss beispielsweise vom Hören und Sehen, dass unsere Sinne logarithmisch sind. Das heisst, wenn etwas hundertmal heller ist, sehen wir das nicht hundertmal heller, sondern ein bisschen heller als im Vergleich zu etwas, das nur zehnmal heller ist. Das ist der Fotodetektorteil. Bei den Elektroden konnten wir sehen, dass wir eine hohe räumlich-zeitliche Auflösung mit diesem neuen Elektrodendesign und auch mit den Stimulationsmethoden erreichen. Die zwei Bauteile funktionieren einzeln, jetzt geht es auch darum, das Ganze zusammenzuführen.

Der SNF-Grant läuft noch bis Ende 2026. Gibt es schon Ideen, wie es weitergehen könnte?

Ich werde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Teil des Projekts sein (schliesst das Doktorat Ende 2025 ab, Red.) und übergebe alles an Marina. Prof. Leuthold ist sehr daran interessiert, das Projekt weiterzuführen und es in Richtung eines marktfähigen Produkts voranzubringen – natürlich in enger Abstimmung mit unseren Projektpartnern. Im Verlauf des Projekts haben sich viele spannende neue Fragestellungen ergeben, die unser bisheriges Verständnis herausgefordert und wertvolle neue Perspektiven eröffnet haben – auch im Hinblick auf bisherige Implantatlösungen. Ich sehe darin grosses Potenzial, und obwohl es möglicherweise noch etwas Zeit braucht, bin ich überzeugt, dass diese Entwicklungen wichtige Erkenntnisse liefern werden, um die Implantat-Technologie entscheidend weiterzubringen.

Weitere Informationen: